こんにちは、カニエです。

今回はイーサリアム(Ethereum)について解説します。

イーサリアムってなんなの?

名前は聞いたことあるけどどんな特徴があるの?

こんな疑問を持ってる方は必見です!

この記事を読めばイーサリアムについて、友達や家族に説明できるレベルになります。

イーサリアムとは何か?

イーサリアム(Ethereum)というのは暗号資産におけるプラットフォームの一種です。

まず前提知識からおさらいすると実は暗号資産には2つの種類があって

ビットコインとアルトコインがあります。

アルトコインは、Altanative Coinの略で「代替のコイン」という意味になります。

アルトコインは星の数ほど存在しますが、その中でも本当に価値があるものはほんの一握りです。

そんなアルトコインの中でもビットコインに次ぐ人気銘柄がETH。読み方はイーサです。

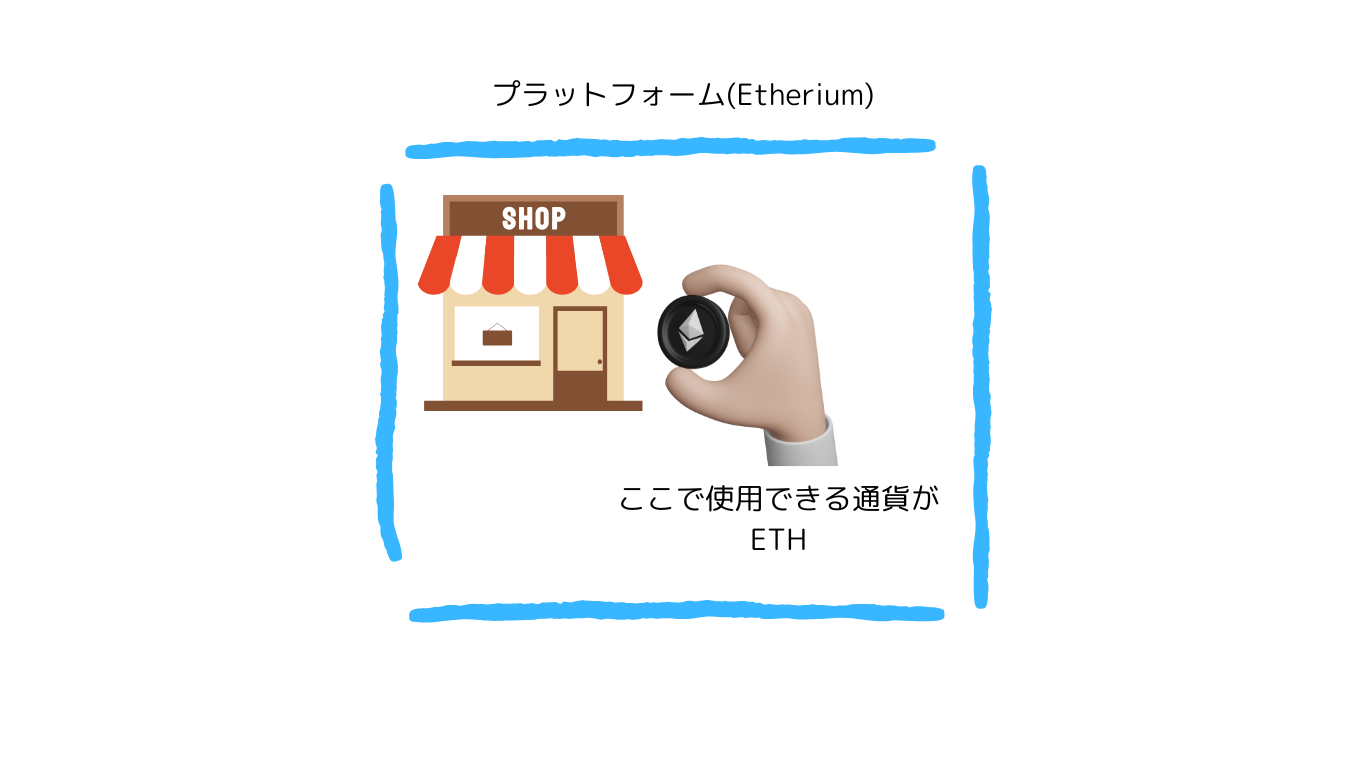

ここまでで、イーサリアム(Ethereum)とETHの2種類の用語が登場しました。

この2つの違いが何なのかというと

イーサリアム(Ethereum)というプラットフォームがあって、

そのプラットフォーム内で使える通貨がETHということです。

よく「イーサリアムを買った!」とか「イーサリアム買うのってどうですか?」

みたいなのを目にしますが、これは正確な表現ではなくて

実際に暗号資産の投資で皆が買うのはイーサリアム(Ethereum)ではなく

イーサリアムというプラットフォーム内で使われる通貨であるETHということになります。

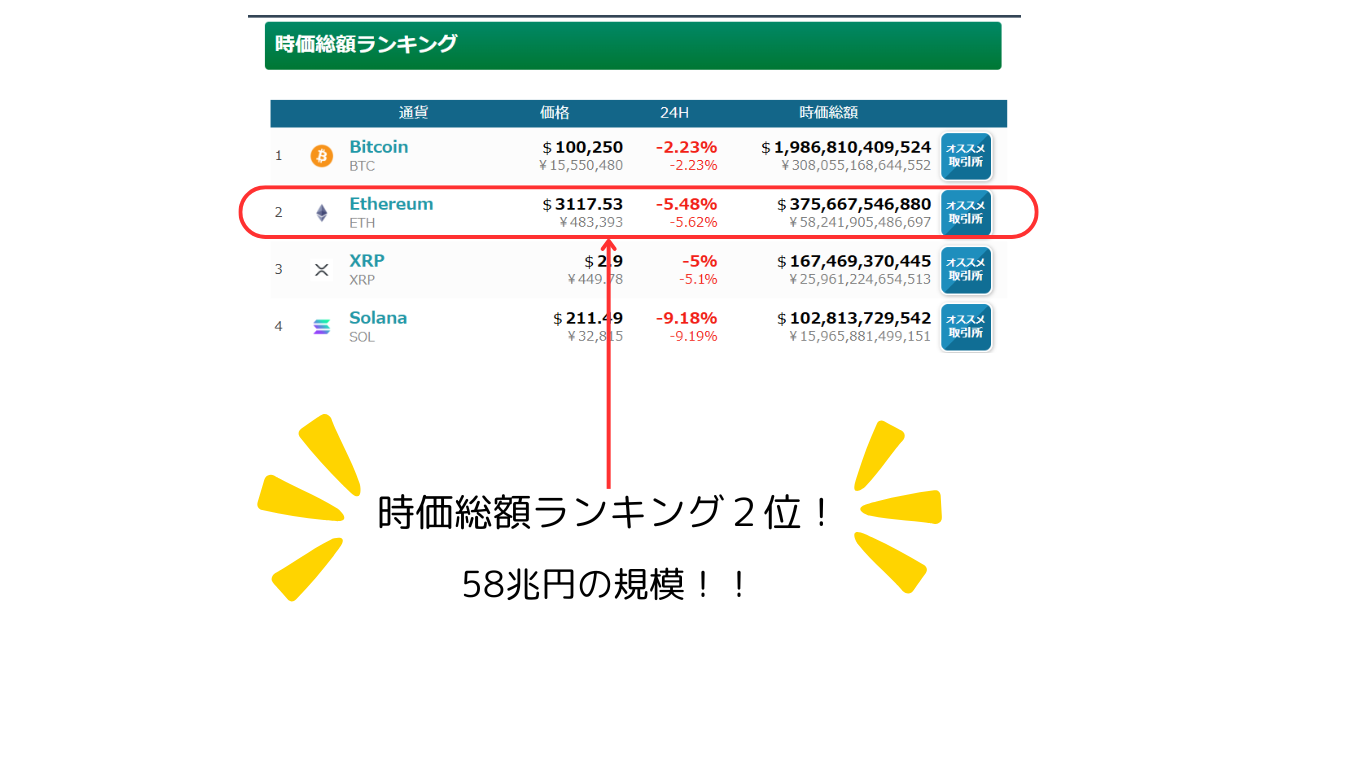

そんなETHは時価総額ランキング2位のポジションを不動のものにしていて

ビットコインに次ぐ大人気銘柄となっています。

イーサリアムがビットコインの次に有名なのはそんな背景があるからですね。

ちなみにイーサリアムを開発したヴィタリック・ブテリンさんは

2013年にイーサリアムを開発して、当時19歳・・・!凄すぎる。

イーサリアムの特徴

ここからはそんなイーサリアムの特徴を解説します。

イーサリアムの特徴は以下の通りです。

- PoS(プルーフオブステーク)

- スマートコントラクト

- DApps

- DeFi

- 発行上限がない

うわぁぁぁ、難しそう・・・!!

なるべく噛み砕いて分かりやすく説明するから大丈夫!

PoS(プルーフオブステーク)

まず、一番理解が難しい所から片づけていきましょう!

イーサリアムではPoS(プルーフオブステーク)というコンセンサスアルゴリズムが使われています。

まず、コンセンサスアルゴリズムとは何かという所からざっくり説明します。

暗号資産ではブロックチェーンという情報の保存技術が使われていて、

ユーザー皆が自分の台帳に取引情報を書き込みます。

ただ、ユーザー全員が取引記録を正しい順番で保存して、正確に共有されなければ

通貨として機能しない為、その取引情報が本当に正しいのかどうかを誰かが検証する必要があります。

そしてその検証作業のルールのことをコンセンサスアルゴリズムと言います。

例えばビットコインではPoW(プルーフオブワーク)というコンセンサスアルゴリズムが使われていて、

取引を承認する為に沢山計算問題を解いて、0が5つ並ぶような特別な数字を当てたら取引承認!みたいな方式がとられています。

一方でイーサリアムで使われているPoS(プルーフオブステーク)は、

たくさんETHを保有しているノード(端末)の中から抽選で取引の承認者を選んで、

そのノード(端末)に取引情報の承認を行ってもらう仕組みとなっています。

ビットコインで使われているPoW(プルーフオブワーク)では、莫大な計算を行う為に

沢山の端末を設置しフル稼働させ、端末に計算作業をさせるのが一般的です。

しかしこれは消費電力がとんでもないことになったり、電気をたくさん使用する為、環境への悪影響等の課題がありました。

一方で、PoS(プルーフオブステーク)では、代表してETHを多く保有している1台の端末を

承認者として選ぶ仕組みになっている為、電気代がかからず環境にも優しいといったメリットがあります。

スマートコントラクト

スマートコントラクトとは、契約を自動で実行するプログラムのことです。

前もって特定の条件を決めておき、それを満たすことで自動で契約が実行されるというものです。

身近な例でいうと、自動販売機を思い浮かべてみてください。

自動販売機ってお金を入れて、買いたい商品のボタンを押せば商品がでてきますよね。

この一連の流れには仲介者が存在せず、完全にプログラムによって取引が成立してます。

イーサリアムではスマートコントラクトが実装されており、

Aという条件を満たすとBが自動で実行されるといったプログラムが組み込まれています。

そしてスマートコントラクトは、このあとにお話しするDappsやDiFiなど

イーサリアムの様々なサービスに使われています。

Dapps

先ほど、イーサリアムというのはプラットフォームの名称だと説明しました。

そんなイーサリアムではアプリケーションを開発することができます。

そのアプリケーションのことをDapps(分散型アプリケーション)と言います。

読み方はダップスです。

例えば、appstoreやgoogle storeでモンストとかパズドラをダウンロードして遊んだり、

ゲーム以外でもメルカリのアプリで商品を売買したりしますよね。それと一緒です。

イーサリアムで開発されたゲームを購入してプレイしたり、ゲーム内のアイテムもETHを使って売買することができます。

Dappsのゲームで代表的なものだと、クリプトニンジャやThe SandBoxなどがあります。

また、UNISWAPというDEXでDeFi運用をすることもできます。(DeFiについてはこの後解説します)

Dappsのゲームにおいても、スマートコントラクトが活用されていて、例えばゲームで相手に勝つことで、報酬としてETHが支払われるということが自動で実行されたりもします。

DeFi

スマートコントラクトによって仲介者がいなくても個人間でお金のやり取りを行える。

そんなサービスがDeFiです。

DeFiとはDecentralized Financeの略で、日本語に訳すと分散型金融といいます。

対して、従来の銀行や保険会社などはCeFiと言い、Centralized Financeの略となります。

日本語に訳すと中央集権型金融で、私たちが一般的に利用しているのはこっちですね。

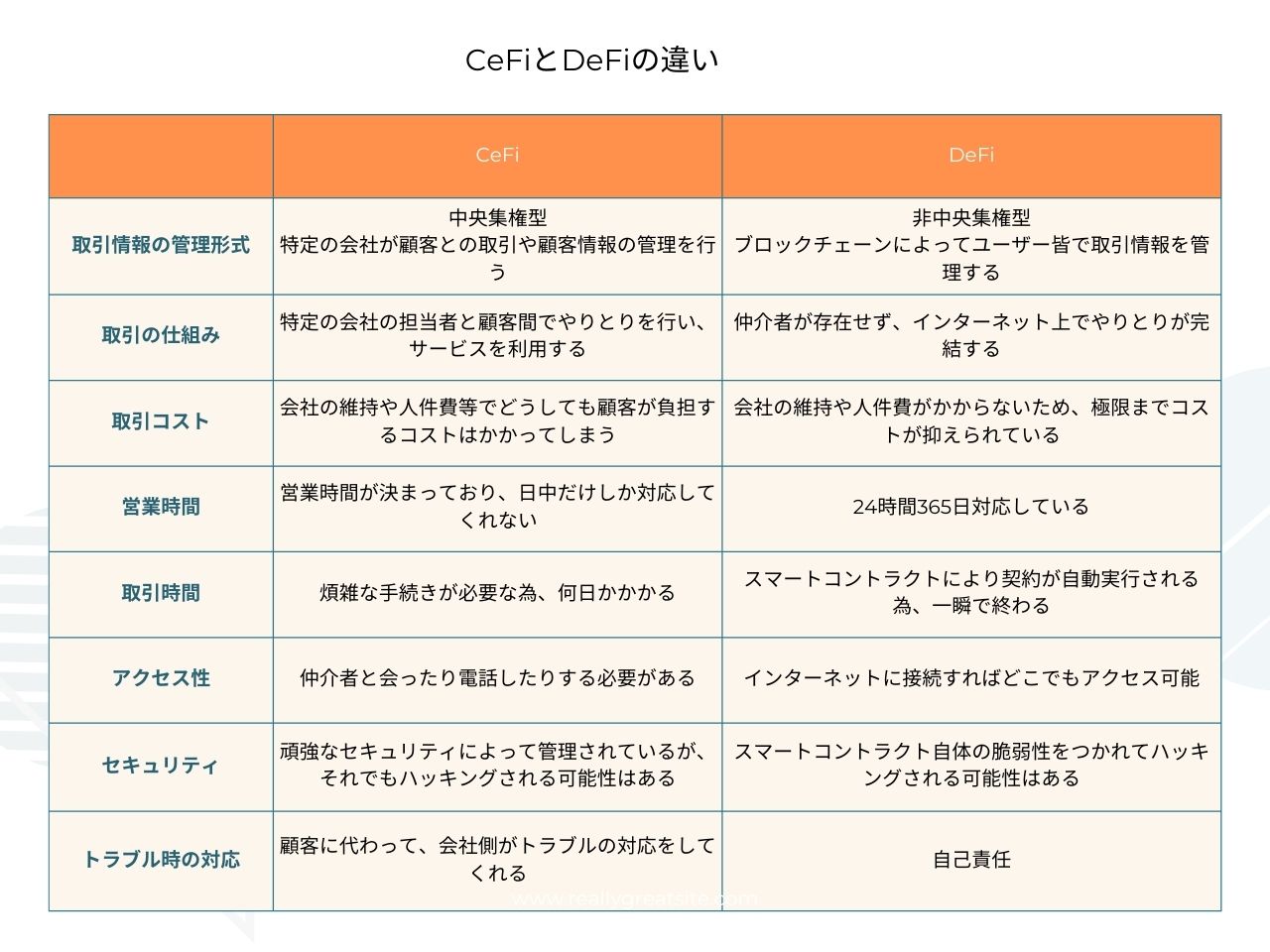

分かりやすいように、DeFiとCeFiの比較表を以下にまとめましたのでご覧ください。

このように、私たちが普段利用しているCeFiでは、仲介者が存在することで余計なコストや時間がかかることや、取引の利便性もあまり高くないことが欠点として挙げられます。

DeFiであれば、取引の仲介はスマートコントラクトによってプログラムに置き換わっている為、CeFiの欠点を克服することが可能です。

ただし、トラブルが発生した際の責任はあなた自身にあるということは頭に入れておいた方が良いです。

実際にDeFiを使う為にはDEXという分散型取引所を利用することになりますが、暗号資産を始めたての初心者の方にはあまりオススメできません。

ある程度の知識をつけてから、まずは少額でDeFiに挑戦することをオススメします。

発行上限がない

ビットコインはプログラムによって予め発行枚数が2100万枚までと決まっていますが、

ETHは発行上限がありません。

ETHはあくまでもプラットフォームの利用料に使うことを想定している為、発行上限を作っちゃって手数料が高騰してしまうことで、取引がスムーズにできなくなるのが一番困るんですよね。

ETHへ投資をする人からすると「発行上限がないってことは供給過多になっちゃって価格がどんどん落ちるのでは・・・?」と思うかもしれませんが、

そのようなインフレリスクを抑制する為にイーサは定期的にburn(焼却)することで

供給を抑え、相対的に価値を維持する仕組みがあります。

まとめ

いかがだったでしょうか。

今回の記事では

イーサリアム(Ethereum)というのはプラットフォームの名前で、

そこで使われる通貨がETHということをお伝えしました。

また、イーサリアムではスマートコントラクトというブロックチェーン上のプログラムによって

契約実行を自動化することができます。

また、スマートコントラクトをDappsと言われるアプリに組み込んだり、

個人間でお金の貸し借りができるDeFiというサービスに応用することで

既存の金融機関であるCeFiの問題点を克服することが可能です。

他にも色々と細かい話をしましたが、この辺を抑えておけば近い将来、私たちの生活にも

ブロックチェーンが浸透してくる可能性も有ると感じていただけるかと思います。

信用できる仲介者を排除しプログラムに置き換えることで信用無しで個人間の取引を行う事ができる

ずばり、これこそがイーサリアムが持つ革新性であり、大きな特徴の一つです。

ETHに投資をするということは、中央集権を排除して負担するコストを抑え、

いつでもどこでもスピーディに取引を行うことができる将来へ投資をするということになります。

この記事を読んで、「イーサリアム、有りかも!」って思った方は

まずは少額で投資をしてみるのもいいかもしれません。

積立投資であれば、日々の値動きに一喜一憂する必要も無く

リスクを抑えて投資をすることができます。

積立投資についてはこちらの記事で解説していますので、興味を持った方は是非ご覧ください。