当サイトでは広告(PR)が含まれています。

また、本記事は情報提供を目的としたものであり、投資を推奨するものではありません。

これらの疑問を解決できる記事になっています!

僕自身も最初は、「ブロックチェーンって難しそう・・・」と思っていましたが、仕組みを知ってみると意外とシンプルなんです。

この記事を読むことで、ブロックチェーンの基礎をしっかりと理解できるようになります。

記事の前半では、ブロックチェーンの特徴や仕組み、種類を解説。

記事の後半ではメリット・デメリットを解説していきます。

暗号資産のブロックチェーンって何?

ブロックチェーンは、取引記録をみんなで記録・管理する仕組みのことです。

ひとまとまりの情報をブロックとしてまとめて、それを鎖のようにつないでいくことからブロックチェーンと呼ばれています。

この仕組みの一番のポイントは分散型である点です。

一般的に取引データは、会社や役所など特定の人が管理しますが、ブロックチェーンではみんなで同じ取引データを共有して、お互いに監視しています。

そのおかげで、不正や改ざんが非常に困難という特徴があります。

ブロックチェーンの4つの特徴

ここからは、ブロックチェーンの特徴を以下の4つに分けて紹介します。

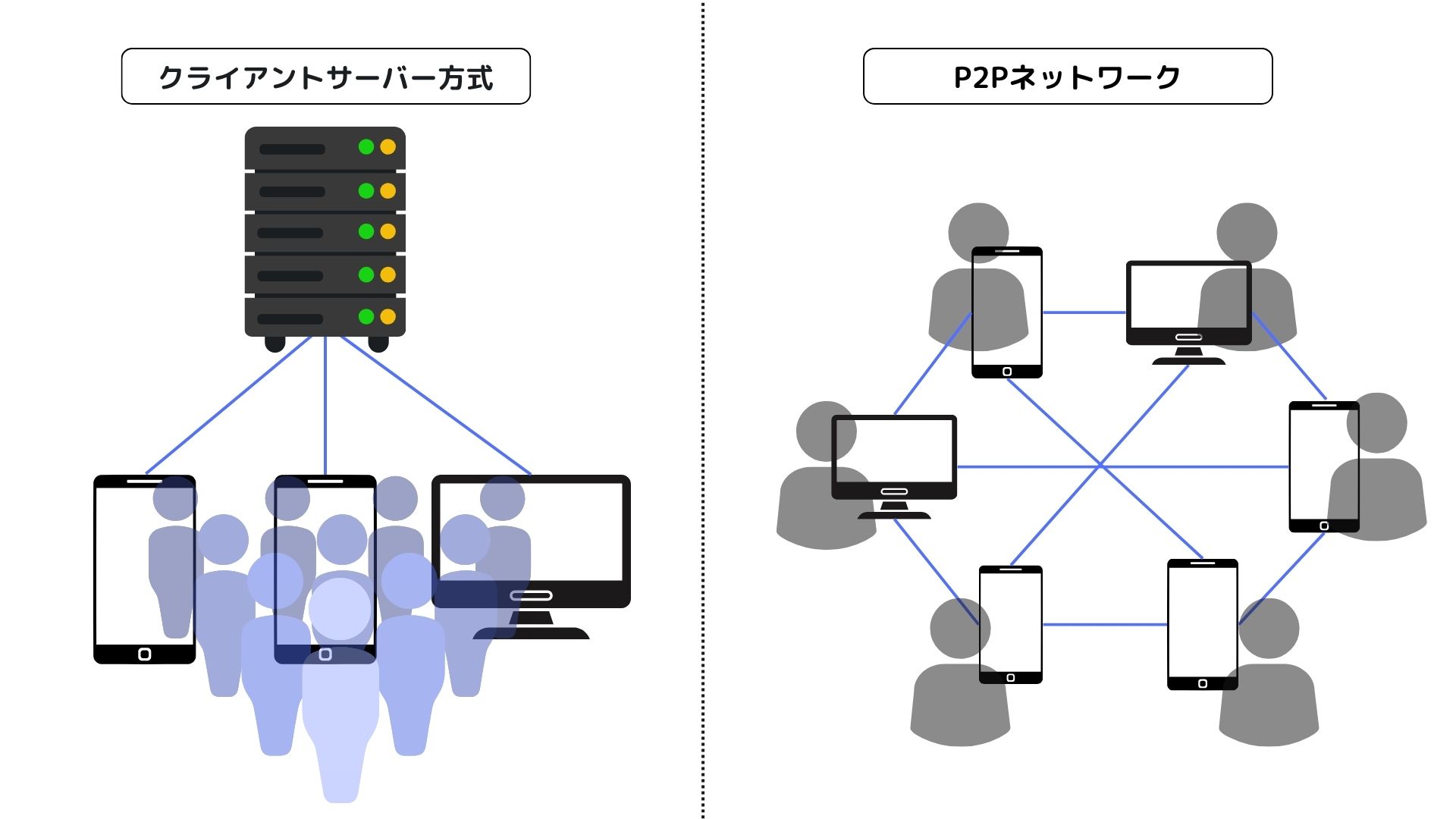

みんなで管理するP2Pネットワーク

暗号資産では、基本的にP2Pネットワークで情報を管理しています。

P2Pネットワークとは、世界中に存在する端末がそれぞれ情報を持ち、分散管理する技術のことです。

従来の一般的な管理システムはクライアントサーバー方式といい、ひとつの大きなサーバーにすべての情報を集めて管理します。

しかしこの方式では、もしそのサーバーがダウンしてしまうと、システム全体が停止してしまうリスクがあるんです。

P2Pネットワークでは、仮に一部の端末が停止したとしても、他の端末でデータを共有しているため、システム全体が止まることはありません。

暗号技術で安全性を確保

ブロックチェーンは、暗号技術を使って安全性を確保しています。

暗号技術と聞くと、よくわからない数式や記号が思い浮かぶかもしれませんが、ブロックチェーンも同じような技術が使われています。

ブロックチェーンでは「秘密鍵」と「公開鍵」という2つの鍵で大切な情報を守っています。

この2つの鍵はペアになっていて、片方で暗号化した情報はもう片方でしか元に戻せない仕組みになっているんです。

このように、暗号技術によって取引データを勝手に誰かが書きかえたり盗んだりできないように守ってくれています。

コンセンサスアルゴリズムによって取引を承認

ブロックチェーンでは、「この取引は本当に正しいのか?」をみんなで確認してから記録します。

その確認作業のルールのことをコンセンサスアルゴリズムと言います。

コンセンサスアルゴリズムはいくつか種類がありますが、代表的なものは次の2つです。

代表的なコンセンサスアルゴリズム

プルーフ・オブ・ワーク(PoW):むずかしい計算問題を解いて一番早く正解した人が承認者になれる。ビットコインで使われている。

プルーフ・オブ・ステーク(PoS):たくさんの暗号資産を預けた人の中から抽選で承認役が選ばれる。イーサリアムで使われている。

そして、承認役に選ばれた人には報酬として新規発行された暗号資産がもらえます。

報酬があるからこそ、大変な作業をしてまで取引の承認役を担っています。

スマートコントラクトで契約を自動で実行

イーサリアムやソラナなどのブロックチェーンには、スマートコントラクトという仕組みが搭載されています。

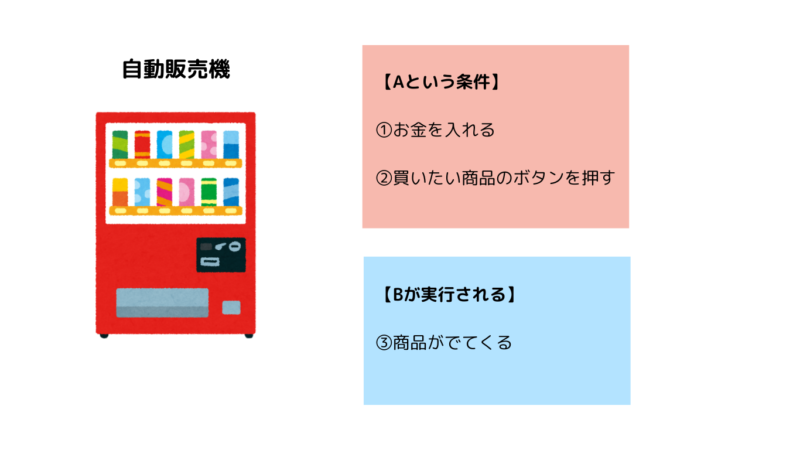

スマートコントラクトとは、ある条件を満たすと自動的に契約が実行されるというプログラムのことです。

イメージしやすい例が「自動販売機」です。

自動販売機は、お金を入れて欲しい商品のボタンを押すと、自動で商品が出てきます。

スマートコントラクトも同じ仕組みで、条件を満たせば契約が自動で実行されます。

この仕組みにより、例えば次のようなことができます。

ブロックチェーンは3種類ある

ブロックチェーンには以下の3種類があります。

パブリック型

パブリック型は、誰でも参加できて中央の管理者がいないオープンなブロックチェーンです。

例えるなら、みんなで共有している透明な通帳です。

誰がいくら振り込んだかが見えて、勝手に書き換えられないようになっています。

代表的なものでいうと、ビットコイン、イーサリアムが該当します。

プライベート型

プライベート型は、特定の個人や企業だけが使える、クローズドなブロックチェーンです。

例えるなら、「社内専用の通帳」みたいなものです。

パブリック型のような誰でも参加できる分散性は無く、特定の企業や団体が管理者となり、限られた人だけがアクセス・操作できるのが特徴です。

実際には銀行や企業の社内システムや、在庫管理などに使われています。

コンソーシアム型

コンソーシアム型は、複数の企業や団体が一緒に管理するブロックチェーンです。

パブリック型とプライベート型のいいとこどりになります。

コンソーシアム型は以下の特徴があります。

例えるなら、「業界団体で共有する記録ノート」です。

身近なもので例えると、牛丼のチェーン店3社が協力して牛肉の仕入れ履歴を記録・管理するといった使い方ができます。

ブロックチェーン上で取引記録が承認されるまでの流れ

ここでは、ビットコインを例にして、ブロックチェーン上で取引がどう進んでいくのかを解説していきます。

取引情報(トランザクション)が生成

まず最初に行われるのが取引情報(トランザクション)の生成です。

「AさんがBさんに1BTC(ビットコイン)を送金」

例えば、こんな取引があったとします。

このとき、Aさんは自分の秘密鍵を使って、1BTCをBさんに送るというデータに署名をします。

これでAさんが確かに自分の意志で送金しようとしているという証明になります。

そして、この情報がネットワーク上に送られ、世界中のユーザーたちが確認します。

ここまでのポイント

- トランザクション:取引情報のこと

- 秘密鍵で署名:本人確認

- 問題があれば、この時点で却下(ブロックされる)

しかし、ここまではあくまでも取引データが1次審査に通過しただけに過ぎません。

次に解説する検証、承認作業が重要になってきます。

生成された取引情報を検証、承認

無事に取引情報がネットワークで承認されると、次に登場するのがマイニングです。

マイニング:複数の取引情報をひとかたまりのブロックにして、チェーンにつなげる作業のこと

マイナー:マイニングを行う人のこと

マイナーは膨大な計算問題を解いて、ブロック内の取引内容が正しいことを証明します。

マイニングの流れ

- 複数の取引情報(トランザクション)を1つのブロックにまとめる

- 取引情報が正しいことを証明する為の計算を行う

- 計算に成功したマイナーが「このブロックは正しい!」と宣言する

- 他の人たちが賛同したら、ブロックがチェーンでつながる

ここまでやって初めて、AさんがBさんに1BTCを送金する取引が完了します。

ちなみに、この計算を最初に成功させたマイナーには、報酬として新規発行されたビットコインが貰えます。

報酬が貰えるからこそ、世界中のマイナー達は面倒くさい計算をしてまで作業を行っているということですね。

ブロックチェーンの4つのメリット

ブロックチェーンのメリットは以下の4つです。

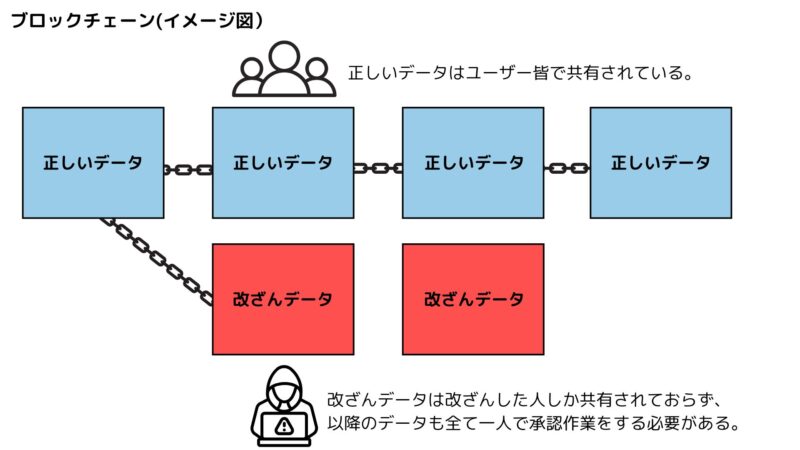

不正や改ざんが非常に難しい

ブロックチェーンは、暗号技術によって取引を検証し、高いセキュリティを保っています。

さらに、取引データは世界中の参加者が分散して管理しており、誰かが不正を行えば、すぐに他の端末によって発見される仕組みになっています。

そして最大の特徴は、これまでのすべての取引データが鎖のように一本につながっている点です。

データの改ざんしようとすると、そのブロックだけでなく、その後に続くすべてのブロックを一つずつ書き換える必要があります。

この膨大な作業と計算を他のノードより早く行わなければならず、現実的には不可能に近いため、改ざんはほぼ不可能とされています。

運用コストが安い

運用コストが安いこともブロックチェーンのメリットの一つです。

ブロックチェーンでは、世界中の端末でみんなが協力してデータを分けて管理しているため、大きな費用がかかりません。

もし、ブロックチェーン上のデータの管理を一つの企業が全部やろうとしたら、大量のサーバーや管理する人手が必要になり、莫大なお金がかかってしまいます。

みんなで管理する仕組みがあるからこそ、取引手数料を安くできるんです。

特に海外への送金面では、銀行よりもはるかに安く、早くお金を送ることができるというメリットがあります。

システムダウンが発生しない

ブロックチェーンでは、P2Pネットワークによって世界中の端末で分散管理しています。

この仕組みにより、一つの端末のシステムがダウンしても他の端末が稼働して情報を共有している為、一斉にシステムがダウンすることがありません。

しかし従来のデータの管理システムでは、一つの大きなサーバーにみんなの情報をまとめて記録しているため、サーバーが落ちると取引が一斉に停止してしまいます。

仮にブロックチェーンのシステムを完全停止させようと思ったら世界中の端末を一斉に停止させる必要があり、それは現実的には不可能です。

取引情報の透明性が担保されている

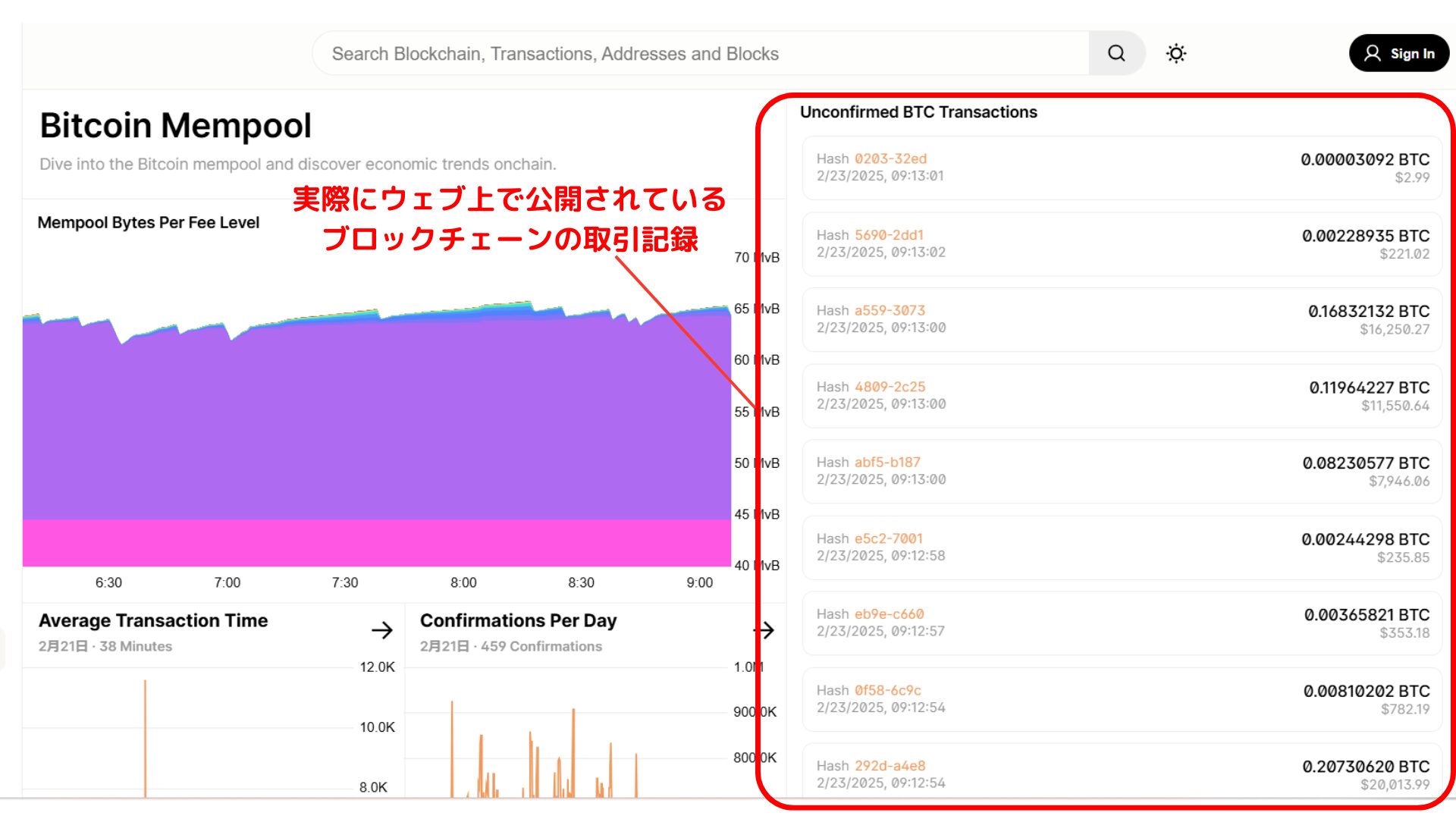

一方でブロックチェーンでは、取引の記録がすべて公開されていてインターネット上で誰でも見ることができます。

インターネット上のウェブサイトで、「いつ、誰が、どこに、いくら送金したか」が一目でわかるようになっています。

これまでのクライアントサーバー型のシステムでは、どんな取引が裏で行われているか、私たち一般人には見えませんでした。

一方でブロックチェーンは、その情報が誰でも見られるようになっていることで、「ごまかしが効かない仕組み=信頼できる仕組み」を実現しています。

ブロックチェーンの3つのデメリット

メリットばかりのように感じますが、デメリットも存在します。

ここでは、ブロックチェーンのデメリットを3つ解説します。

スケーラビリティ問題

スケーラビリティ問題とは、かんたんに言うと「どれだけ多くの取引をこなせるか」という能力が低下することです。

この問題が出てくると、取引量が増えた時にネットワークが混雑してしまい、次のようなことが起こります。

スケーラビリティ問題で起きること

- 取引の処理が遅くなる

- 取引手数料が高くなる

例えるなら、みんなが一斉にディズニーランドのアトラクションに乗ろうとすると、混んでてなかなか乗れなかったり、入場料自体が上がったりするような感じです。

ブロックチェーンでも同じで、利用者が一気に増えると、処理能力が追いつかなくなることがあるんです。

ただし、この問題に対してはレイヤー2や新たなコンセンサスアルゴリズムなどの技術で改善されつつあります。

処理速度は遅め

ブロックチェーンの処理速度は、決して速いとは言えません。

なぜなら、取引に不正が行われていないかを、世界中のユーザーが相互に確認してから記録する仕組みだからです。

実際に、従来の電子マネーと暗号資産を比較したものが以下になります。

- 電子マネー(PayPay、Suica等):1秒間に数千~数万件

- ビットコイン:1秒間に3~7件

- イーサリアム:一秒間に15~30件

このように、従来の電子マネーは企業がまとめて不正が無いかをチェックして処理しているため、高速で取引を承認することができます。

一方で暗号資産では、ユーザーが分散して不正をチェックする仕組みのため、処理のスピードは遅くなりがちです。

一度記録された情報は削除できない

ブロックチェーンは一度書き込まれた情報は誰にも消せない仕組みになっています。

改ざんできないことは、信頼性が高いというメリットである反面、間違った情報を記録してしまっても取り消すことができないというデメリットでもあります。

例えば、誤って送金してしまったり、プライバシーに関わる情報を記録してしまった場合も、そのデータは永久に残り続けます。

そのため、ブロックチェーン上に記録する際には、より一層の慎重さが求められます。

よくある質問と回答

ここでは、ブロックチェーンについてよくある質問と回答をまとめました。

なぜブロックチェーンと呼ばれているの?

ブロックチェーンという名前は、ブロック(取引のかたまり)を、チェーン(鎖)のようにつなげていく仕組みから来ています。

もちろん実際には、四角いブロックや鎖が物理的にあるわけではなく、あくまで電子データ上の話です。

よく「暗号資産がハッキングされた」と聞くけどブロックチェーンって本当に安全なの?

実は、暗号資産がハッキングされているのはブロックチェーン本体ではなく、ほとんどの場合は取引所のウォレットなんです。

ブロックチェーン自体は、世界中の端末で分散して管理されていて、データの改ざんがほぼ不可能なほど高いセキュリティがあります。

取引所のウォレットの管理がずさんだったり、セキュリティが弱かったりすると、そこを狙ってハッキングされる可能性はあります。

暗号資産以外の使い道は?

ブロックチェーンは暗号資産の取引以外にも、さまざまな分野で活用が進んでいます。

代表的な4つの使い道は以下の通りです。

使い道4つ

食品業界:豚や野菜の「いつ・どこで・誰が育てたか」を記録し、食品の安全性を確保。

自動車業界:車の所有権やメンテナンス履歴を記録して、中古車でも信頼できる情報を提供。

ゲーム業界:ゲーム内アイテムを資産として管理し、売買も可能に。遊んで稼ぐ「ブロックチェーンゲーム」が登場。

金融業界:株や不動産をデジタル化して少額から投資できるように。保険やローンの自動化も進行中。

誰が開発したの?

ブロックチェーンの仕組み自体は、1991年にハーバード大学の研究者、スチュアート・ハーバーとW・スコット・ストーネッタが提案しました。

これは当初、データの改ざんを防ぐ方法として考えられたものです。

その後、2009年にサトシ・ナカモトという正体不明の人物(またはグループ)が、 ブロックチェーンに暗号技術とP2Pネットワークを組み合わせて、ビットコインを開発しました。

まとめ

本記事ではブロックチェーンについて基礎知識を解説してきました。

内容を簡単にまとめると下記の通りです。

ブロックチェーンはまだまだ成長途中の技術ですが、これからの投資や日常生活を大きく変える可能性を秘めています。

少し仕組みを知っているだけでも、暗号資産関係のニュースの見え方が変わり、投資のチャンスにも気づきやすくなります。

本記事を読んで暗号資産の本質的な価値や将来性に気づいてもらえたら嬉しいです!